О проекте

Интерактивті карта "Сарайшық" мемлекеттік тарихи-мәдени музей-қорығының Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғарғы білім министрлігі қолдауымен 2020-2022 жж. арналған «ГУЛАГ жүйесіндегі Прорва және Астрахань лагерлері: «тарих, естелік, тағылым (1932-1950 жж.)» жобасы аясында дайындалды.

Жобаның мақсаты: КСРО көлемінде ГУЛАГ жүйесіне енген Прорва-Астрахань еңбекпен түзеу лагерлерінің құрылу тарихы, тұтқындардың қилы тағдырын зерделеу және тоталитарлық жүйенің адамзат тарихындағы көрсеткен азабын зерттеп, өткен тарихымыздан естелік және одан тағылым алу.

Жоба жетекшісі: Бас ғылыми қызметкер, т.ғ.д., Х. Досұхамедов атындағы Атырау университетінің профессоры У.Т. Ахметова

Жоба мүшелері:

Бас ғылыми қызметкер, "Сарайшық" мемлекеттік тарихи-мәдени музей-қорығының директоры, т.ғ.д., профессор Ә.Қ. Мұқтар

Жетекші ғылыми қызметкер, "ГУЛАГ тарихы" музейі директорының орынбасары, т.ғ.д., профессор Г.М. Иванова

Аға ғылыми қызметкер, А. Байтұрсынов атындағы Қостанай университетінің доценті, т.ғ.к. С.С. Исмаилов

Аға ғылыми қызметкер, "Уфа тарихы" музейінің директоры, т.ғ.к. Т. Ильясов (2020 ж.)

Аға ғылыми қызметкер, М. Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан университінің проректоры, PhD Э.Ж. Имашев

Ғылыми қызметкер, "Сарайшық" мемлекеттік тарихи-мәдени музей-қорығының ғалым хатшысы, магистр А.Ж. Жумабаев

Кіші ғылыми қызметкер, магистр З. Әбілсейітұлы

1.1 Предпосылки и возникновение исправительно-трудовых лагерей

В Советском Союзе в конце 1920-х начале 1930-х годов начинает происходить процесс формирования и функционирования тюремно-лагерной системы ГУЛАГ. Известно, что на территории Казахстана было создано более 20 лагерей (более точное число 21 исправительно-трудовой лагерь - ИТЛ), которые покрыли своей сетью почти все регионы республики.

Изучение архивных материалов и специальной научной литературы оказало большую помощь в проведении тщательного анализа процесса создания и развития ГУЛАГа. На территории Казахстана первый ИТЛ был образован в 1930 году – Казакстанский ИТЛ. Позже возникают другие лагеря, которые располагались в пределах 7 областей. Наиболее известными являются: Карагандинский (Карлаг) и его отделение АЛЖИР (Акмолинский лагерь жен изменников Родины), Степной (Степлаг), Джезказганский (Джезказганлаг), Луговой (Луглаг), Песчанный, Кемперсайский (Кемперсайлаг) и другие. Некоторые из лагерей были не столь известны широкому кругу людей, а их названия и особенности знал только узкий круг специалистов.

Необходимо отметить, что исправительно-трудовые лагеря в большой степени выполняли роль экономических субъектов, нежели учреждений перевоспитания преступных элементов. Советской власти, создание ИТЛ, давало возможность быстро мобилизовать материальные, финансовые, человеческие ресурсы, концентрировать их на трудных участках хозяйства, которые определялись на тот момент как ключевые. Помимо криминальных элементов, в 1920-1950-е годы в лагерях находились люди, осужденные по ложным и надуманным обвинениям, осужденные по политическим мотивам.

Большинство ИТЛ находилось в суровых климатических условиях, при этом продуктовый паек не отвечал средним нормам для питания здорового человека. Частым явлением в лагерях было недоедание, получение травм на тяжелых работах, от побоев надзирателей. Некоторые из осужденных получали повторное осуждение в лагерных стенах за малейшее неповиновение или преступление решением администрацией ИТЛ.

1.3. Источники

1. Система исправительно-трудовых лагерей в СССР. / Составитель М.Б. Смирнов. Авторы вступительных и справочных статей: М. Джекобсон, А.И. Кокурин, С.В. Кривенко, С.П. Сигачев, М.Б. Смирнов, С.Г. Филиппов, Д.В. Шкапов. Научные редакторы: Н.Г. Охотин, А.Б. Рогинский. – м.: "Звенья", 1998. – http://old.memo.ru/history/nkvd/gulag/index.htm

2. Кокурин А.И., Петров Н.В. ГУЛАГ: структура и кадры // Свободная мысль. 1999. №№ 8, 9, 11, 12; 2000. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 (неполная интернет-версия).

3. ГУЛАГ: Главное управление лагерей. 1918–1960: [Документы] / Сост. А.И. Кокурин, Н.В. Петров; Науч. ред.: В.Н. Шостаковский. – М.: Фонд «Демократия», 2000.– 888 с.

4. Сигачев С.П. [Статьи о лагерях] // Северная энциклопедия. – М.: Европ. изд.; Сев. просторы, 2004.

5. Petrov, Nikita. The GULag as Instrument of the USSR’s Punitive System, 1917-39 // Reflections on the GULAG. – Milano: Feltrinelli Editore, 2003. – P. 1–23. То же: Il Gulag come strumento della politica repressiva in Unione Sovietica. 1917–1939 // Gulag: storia e memoria. – Milano: Feltrinelli Editore, 2004. – S. 33–62.

6. История сталинского Гулага. Конец 1920-х – первая половина 1950-х годов: Собрание документов в 7 томах / Т. 2. Карательная система: структура и кадры / Отв. ред. и сост. Н.В. Петров; отв. сост. Н. И. Владимирцев. – М: РОССПЭН, 2004. – 696 с.

7. Карлаг. Очерки истории Карагандинского исправительно-трудового лагеря ОГПУ-НКВД-МВД СССР [Текст]: (1931-1959) / Караганд. ун-т "Болашак"; - Караганды: Караганд. ун-т "Болашак", 2012. — 828 с.: ил.; — 1000 экз.

8. Алтаев А.Ш., Жангуттин Б.О. Репрессивная политика советского государства: политические репрессии, депортация народов, процессы реабилитации. История Казахстана: Хрестоматия. Т.2 - Алматы: "Бастау", 2008, т.2 - с. 196.

9. Иванова Г.М. История ГУЛАГа, 1918-1958: социально-экономический и политико-правовой аспекты. – М: Наука, 2006. – 438 с.

10. Дильманов С.Д. ГУЛАГ НКВД-МВД СССР в карательной системе Советского государства (30-50-е годы XX века). – Астана, Национальный университет обороны имени Первого Президента РК – Елбасы, 2018. – 627 с.

11. Бастемиев С.К. Исправительные учреждения Казахстана (историко-правовой аспект). Монография. Павлодар: Кереку, 2009. - 258 с.

12. Уалиев М.Е. Қазақстандағы лагерьлер тарихы. Вестник Карагандинской академии МВД РК им. Б.Бейсенова. №4, 2015 г. С.10-15.

13. Ахметова Ұ.Т., Мұқтар Ә.Қ. Прорва еңбекпен түзету лагері тарихынан (1932-1950 жж.) //ІІ Туған өлкені зерттеу: оның маңызы және басым бағыттары: Республикалық онлайн ғылыми-тәжірибелік конференциясының материалдар жинағы (15 мамыр, 2020 жыл) / Жалпы ред. басқ. Ә.Қ.Мұқтар. - Атырау-Сарайшық, 2020. - 142 б.

14. Хаустов В., Самуэльсон, Л. Сталин, НКВД и репрессии 1936-1938 гг. – М.: РОССПЭН, 2010. – 431 с.

15. ГУЛАГ: Экономика принудительного труда. - М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2005. - 320 с.

16. Ахметова У.Т., Жумабаев А.Ж. ГУЛАГ жүйесіндегі Прорва лагері (1932–1950 жж.) // Вестник ЗКГУ. 2020. № 3 (79). С. 138–146. DOI 10.37238/1680-0761.2020.79(3).14

17. Ахметова У.Т., Жумабаев А.Ж. Прорва-Астрахань лагерлері тарихы Атырау облысы архивтерінде // Вестник ЗКГУ. Научный журнал. -№1/81/2021. Уральск. С. 295-304.https: // vestnik.wku.edu.kz/images/nomera/2021/1-2021.pdf (қаралған күні: 09.09.2021).

18. Ахметова У.Т., Исмаилов С.С. Вопросы историографии формирования и функционирования системы ГУЛАГ // Вестник КазНПУ имени Абая. Научный журнал. -№ 1(68)2021. - С.199-205.

19. Иванова Г.М. Забытый остров архипелага ГУЛАГ – Прорвинский ИТЛ // Historia provinciae – журнал региональной истории. 2021. Т. 5, № 4. С. 1254–1293. https://doi.org/10.23859/2587-8344-2021-5-4-5

20. Мұқтар Ә.Қ., Ахметова У.Т., Жумабаев А.Ж. Прорва-Астрахань лагерлер тарихы архив деректерінде // История Отечества. Научный журнал. -2021. -№4 /96/. – С.136-149.

21. Лагерная система в Прикаспийском регионе Казахстана (1932–1953 гг.): Сборник документов и материалов. – Алматы: Издательство «Арыс», 2022. – 376 с.

22. Ахметова У.Т., Имашев Э.Ж., Муктар А.К. Влияние географических факторов на территориально-организационную структуру и хозяйственную деятельность Прорвинского (Астраханского) исправительно-трудового лагеря (1932–1950). Oriental Studies. 2022;15(4):682-698. https://doi.org/10.22162/2619-0990-2022-61-4-682-698

23. Лагерная система в Прикаспийском регионе Казахстана (1932–1953 гг.): Сборник документов и материалов. – Алматы: Издательство «Арыс», 2022. – 376 с.

Казакстанский ИТЛ (Казлаг, Казулон)

Период существования

1930 г. – 17.09.1931 г.

Географическое положение

г. Алма-Ата (в настоящее время г. Алматы)

Численность заключенных

15500

Тип хозяйственной деятельности

Дереводобывающая промышленность, производство строительных материалов, сельскохозяйственное производство

Начальники

1. Горшков А.А. с марта 1931 г. по сентябрь 1931 г.

Карагандинский ИТЛ(Карлаг)

Период существования

17.09.1931 г. – 27.07.1959 г.

Географическое положение

с. Долинское (в настоящее время Долинка) Карагандинской области

Численность заключенных

65673

Тип хозяйственной деятельности

Сельскохозяйственное производство, металлообработка, деревообработка, швейное производство, производство строительных материалов, пищевая промышленность, горнодобывающая промышленность, рыболовство, сельскохозяйственное строительство

Начальники

1. Коринман с 1931 г. по 1932 г.;

2. Чунтонов М.М. с 1932 г. по август 1933 г.;

3. Линин О.Г. с августа 1933 г. по декабрь 1938 г.;

4. Никифоров П.Л. с 1938 г. по 1939 г.;

5. Журавлев В.П. с июня 1939 г. по март 1944 г.;

6. Соколов В.П. с марта 1944 г. по март 1949 г.;

7. Маевский В.М. с марта 1949 г. по январь 1951 г.;

8. Волков З.П. с января 1951 г. по январь 1955 г.;

9. Черкашин август 1955 г.;

10. Непряхин Д.А. с 1955 г. по сентябрь 1956 г.;

11. Витенко И.Н. с сентября 1956 г. по 1959 г.

Прорвинский-Астраханьский ИТЛ (1932-1953 гг.)

І Прорвинский ИТЛ (Прорвлаг) (1932-1940 гг.)

ІІ Астраханьский ИТЛ (Астраханлаг) (1940-1953 гг.)

Период существования

05.09.1932 г. – 02.04.1953 г.

Географическое положение

Остров Прорва в Каспийском море Гурьевской области (в настоящее время Атырауская область)

Тип хозяйственной деятельности

Рыболовство,гражданское строительство

История лагеря

Трудово-исправительный лагерь "Прорва" был создан 5 сентября 1932 года на острове Прорва на Каспийском море (ныне на территории Жылыойского района Атырауской области) приказом заместителя председателя Объединенного Государственного Политического Управления Генриха Ягоды №858/С. В первые годы административным центром управлял Город Астрахань. 29 сентября 1936 года правление лагеря Прорва было перенесено из Астрахани в город Гурьев. С мая по июль 1939 года из Гурьева в Астрахань было переведено управление. 17 апреля 1940 года приказом № 156 «О переименовании Прорвинского лагеря НКВД в Астраханский лагерь НКВД» в связи с прекращением производственной деятельности лагеря на острове Прорва и переходом управления лагеря в Астрахань лагерь Прорва (Прорвлаг) был переименован в лагерь Астрахань (Астраханьлаг). 17 августа 1942 года приказом НКВД управление переведено обратно в г. Гурьев. В 1943 году, когда ситуация на войне была урегулирована, в марте управление лагеря было снова переведено в Астрахань. 9 февраля 1950 года приказом МВД №107 Астрахань (Прорва) прекратила деятельность исправительно-трудового лагеря. В марте 1950 года все 3823 заключенных Астраханлага были исключены из списка лагерей в связи с переименованием лагеря в «Астраханский УИЛТК». Трудово-исправительный лагерь Астрахань (Прорва) до 1953 года работал управлением исправительно-трудового лагеря и колонии Астрахань.

В разные годы трудово-исправительный лагерь Прорва (Астрахань) имел следующие крупные подразделения: I прорва лагерное отделение, II Астраханское лагерное отделение, ранее-Гурьевский лагерный пункт, Гурьевский лагерный пункт (иногда Гурьевское лагерное отделение), Мумра лагерный пункт (впоследствии Мумра лагерное отделение).

Литература

Государственный архив Российской Федерации (далее, РФМА).P.9401-г., п. 1А, дело 2, п. 75

ГАРФ. Р9401-г., п. 1А, дело 9, п. 240

ГАРФ Р9414-г., п. 1А, дело 1252, п. 1

Лагерная система в Прикаспийском регионе Казахстана (1932–1953 гг.): Сборник документов и материалов. – Алматы: Издательство «Арыс», 2022. – 376 с.

Ахметова У.Т., Имашев Э.Ж., Муктар А.К. Влияние географических факторов на территориально-организационную структуру и хозяйственную деятельность Прорвинского (Астраханского) исправительно-трудового лагеря (1932–1950). Oriental Studies. 2022;15(4):682-698. https://doi.org/10.22162/2619-0990-2022-61-4-682-698

Иванова Г.М. Забытый остров архипелага ГУЛАГ – Прорвинский ИТЛ // Historia provinciae – журнал региональной истории. 2021. Т. 5, № 4. С. 1254–1293. https://doi.org/10.23859/2587-8344-2021-5-4-5

Мұқтар Ә.Қ., Ахметова У.Т., Жумабаев А.Ж. Прорва-Астрахань лагерлер тарихы архив деректерінде // История Отечества. Научный журнал. -2021. -№4 /96/. – С.136-149.

Начальники

1. Теплов Н.В. с декабря 1932 г. по май 1933 г.;

2. Сорокин с июня 1933 г. по август 1933 г.;

3. Зальмарсон Е.А. с декабря 1933 г. по февраль 1934 г.;

4. Соколов А.И. с февраля 1934 г. по февраль 1938 г.;

5. Балашов В.А. с февраля 1938 г. по апрель 1940 г.

6. Носов В.И. с июня 1940 г. по январь 1943 г.;

7. Житомирский И.С. с января 1943 г. по август 1947 г.;

8. Смирнов А.В. с августа 1947 г. по февраль 1950 г.

9. Жилин по 1953 г.

Численность заключенных

Прорвинский ИТЛ

В 1932 году – 2000

В 1933 году – 7524

В 1934 году – 7780

В 1935 году – 10342

В 1936 году – 10345

В 1937 году – 7717

В 1938 году – 6953

В 1939 году – 4877

В 1940 году – 5044

Астраханьский ИТЛ

В 1940 году – 5353

В 1941 году – 6105

В 1942 году – 7865

В 1943 году – 6550

В 1944 году – 4695

В 1945 году – 5150

В 1946 году – 4186

В 1947 году – 5289

В 1948 году – 4932

В 1949 году – 4517

В 1950 году – 3920

Связанные объекты: Гурьевское лагерьное отделение, Бурунчукский лагерьный пункт

Фото галерея

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Архивные фото

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

"Репрессии в СССР: Прорва и астраханские лагеря (1932-1950 гг.)"

31 мая – в честь Дня памяти жертв политических репрессий в Музее художественного и прикладно-декоративного искусства им.Ш. Сариева в г. Атырау прошла выставка «Репрессии в СССР: Прорва и астраханские лагеря (1932-1950 гг.)". Выставка "Прорва и астраханские лагеря в системе ГУЛАГа: история, память, наука (1932-1950 гг.)" по результатам научного проекта. Целью выставки стало увековечивание памяти жертв политических репрессий и ознакомление общественности с экспонатами, поступившими в фонд музея.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Экспедиция (полевые) исследования лагерных пунктов и отделений Прорвинского (Астраханского) ИТЛ (21-25 июля 2021 г.)

1. Информация о цели, задачах и основных результатах экспедиции

С 21 по 25 июля 2021 г. была организована экспедиция по следующему маршруту: с. Сарайшык (Махамбетский район Атырауской области) – место бывшего размещения Прорвинского лагеря (1 отделение) (Бейнеуский район Мангистауская область) – с. Шетпе (Мангистауский район Мангистауской области) – место бывшего размещения Бурунчукского лагерного пункта (4 отделение) (Мангистауский район Мангистауской области) – с. Шетпе (Мангистауский район Мангистауской области) – с. Таушык (Тупкараганский район Мангистауской области) – г. Атырау (территория Атырауской городской администрации Атырауской области) – с. Сарайшык (Махамбетский район Атырауской области). Протяженность экспедиционного маршрута составило 2 337 км.

Целью экспедиции: проведение полевых историко-географических исследований лагерных пунктов и отделений Прорвлага (Астраханлага) на территории Казахстана.

Задачи экспедиции:

- Определение географических координат территории размещения лагерных пунктов и отделений;

- Изучение влияния географических факторов на территориальное размещение жилищно-хозяйственных объектов и хозяйственную деятельность лагерных пунктов и отделений;

- Аэрофотосъемка и характеристика руин зданий и сооружений жилищно-хозяйственного назначения лагерных пунктов и отделений;

- Поиск, сбор и описание реликвенных предметов, характеризующих жилищно-бытовые условия и хозяйственную деятельность лагерных пунктов и отделений;

- Проведение социологического опроса и интервьюирование пожилого населения для сбора исторических фактов о лагерных пунктах и отделений;

- Осуществление фото- и видеосъемки руин зданий и сооружений, реликвенных предметов, ландшафта территории размещения лагерных пунктов и отделений.

В экспедиции принимали участие члены исследовательской группы проекта (научный руководитель, д.и.н., профессор У.Т. Ахметова, доктор философии (PhD) по специальности география Э.Ж. Имашев, магистр А.Ж. Жумабаев, З. Әбілсейітұлы) и сотрудники ТОО «TORUS.KZ». Все запланированные задачи экспедиции были выполнены.

С использованием GPS-навигатора Garmin были определены географические координаты следующих лагерных пунктов и отделений Прорвлага (Астраханлага), которые были расположены на территории Казахстана:

- Прорвинский лагерь (1 отделение): 45˚58′ с.ш. 53˚ 15′ в.д.);

- Гурьевский лагерный пункт: 47˚03′ с.ш. 51˚ 83′ в.д.);

- Бурунчукский лагерный пункт (4 отделение): 45˚24′ с.ш. 51˚47′ в.д.

На основе вышеприведенных географических координат и использовании архивных материалов составлена картосхема, отражающая территориально-организационную структуру Прорвлага (Астраханлага).

Во время экспедиционных (полевых) исследований была проведена работа по описанию визуальных компонентов природно-хозяйственной среды и собраны материалы для анализа географических факторов. На основе систематизации и анализа экспедиционных (полевых), архивных, литературных и аналитических материалов были изучены влияниегеографических факторов на территориальное размещение жилищно-хозяйственных объектов и хозяйственную деятельностьлагерных пунктов и отделений. Во время экспедиционных (полевых) исследований было выявлено, что жилищно-хозяйственные объекты Прорвинского лагеря (1 отделение) размещались на восточном побережье острова Прорва чтобы их защитить от затопления во время приливов и штормовых волн Каспийского моря. Именно восточное побережье острова Прорва была минимально удалена от континентальной суши и отделялось нешироким проливом, которая в настоящее время из-за падения уровня воды в Каспийском море превратилась в сор и соединила остров с восточным побережьем Каспийского моря.

Проведена аэрофотосъемка руин зданий и сооружений жилищно-хозяйственного назначения Прорвинского лагеря (1 отделение) и территорий размещения Бурунчукского (4 отделение) и Гурьевского лагерных пунктов с использованием дрона модели DJI Mavic Air2. Максимальная высота аэрофотосъемки составляло 100 м. Методом аэрофотосъемки было сделано 1 486 фотографий.

Аэрофотосъемка руин зданий и сооружений жилищно-хозяйственного назначения показала особенности территориальной планировки Прорвинского лагеря (1 отделение), которая характеризуется не хаотичным подходом в территориальной организации, а четко запланированной структурой. Здания и сооружения хозяйственного назначения и некоторые административные объекты размещались в непосредственной близости от восточного побережья острова Прорва. Чуть далее от побережья и от хозяйственных объектов размещались жилищные (бараки) и административные здания.

При осуществлении аэрофотосъемки территорий размещения Бурунчукского (4 отделение) и Гурьевского лагерных пунктов руины зданий и сооружений жилищно-хозяйственного назначения не были обнаружены из-за следующих объективных причин:

- на территории размещения Бурунчукского (4 отделение) лагерного пункта в настоящее время осуществляется добыча газа и нефти (Арманское газонефтяное месторождение, открытая 1979 г.) и соответственно промышленное освоение не оставило следов руин зданий и сооружений;

- на территории размещения Гурьевского лагерного пункта в настоящее время осуществлена застройка в пределах современных границ города Атырау и соответственно также отсутствуют следы руин зданий и сооружений.

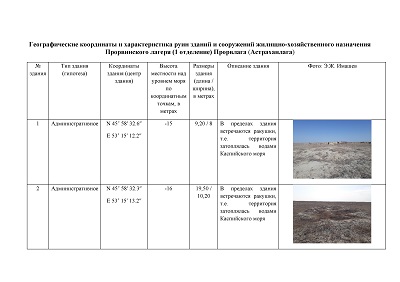

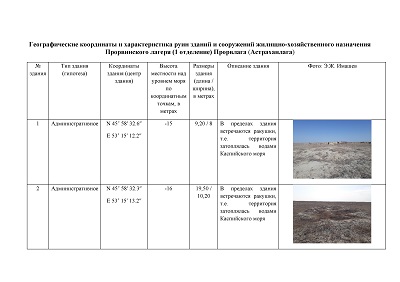

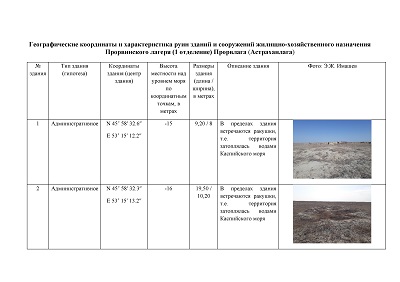

Также во время экспедиционных (полевых) проведены измерительные, съемочные работы и осуществлена характеристика руин зданий и сооружений жилищно-хозяйственного назначения Прорвинского лагеря (1 отделение). Были определены географические координаты, типы зданий, высота местности над уровнем моря, размеры здания и т.д.

При экспедиционных (полевых) исследований проводилась работа по поиску, сбор и описанию реликвенных предметов, характеризующих жилищно-бытовые условия и хозяйственную деятельность лагерных пунктов и отделений. Однако из-за вышеназванных объективных причин данная работа была проведена только на территории размещения Прорвинского лагеря (1 отделение). Было найдено, собрано и описано более 100 реликвенных предметов (деревянные рыбные бочки, железные кольца для рыболоветских снастей, бутылки, обувь, металлические буржуйки для отоплений помещений, кирпичи, гвозди, проволоки и многое другое).

Был проведен социологический опрос и интервьюирование пожилого населения и собраны исторические факты о Бурунчукском (4 отделение) и Гурьевском лагерных пунктах. К примеру, было выяснено, что проживавшее население вблизи Бурунчукского (4 отделение) лагерного пункта использовали пресную воду, которая характеризовалась хорошим качеством и добывалась на территории лагеря; была получена примерно нарисованная схема расположения зданий и сооружений Гурьевского лагерного пункта и др.

Проведена большая работа по фото- и видеосъемки руин зданий и сооружений, реликвенных предметов, ландшафта территории размещения лагерных пунктов и отделений. Было сделано более 500 фото- и видеосъемок различного характера (не считая аэрофотосъемок).

Таким образом, проведенные экспедиционные (полевые) исследования способствовали собрать новые и дополнительные материалы, которые расширили архивные и литературные источники, что в свою очередь позволило раскрыть историко-географические особенности функционирования Прорвлага (Астраханлага) на территории Казахстана.

2.Карта маршрута экспедиции

.jpg)

Географические координаты и характеристика руин зданий и сооружений жилищно-хозяйственного назначения Прорвинского лагеря (1 отделение) Прорвлага (Астраханлага)

Влияние географических факторов на территориально-организационную структуру и хозяйственную деятельность Прорвинского (Астраханского) ИТЛ

Географическое положение. За весь период существования Прорвинского (Астраханского) ИТЛ в своем географическом размещении он характеризовался 6 пунктами базирования и центрами управления. Согласно архивным материалам [АУ МВД РФ по АО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 81], после создания в 1932 г. Прорвинского (Астраханского) ИТЛ, первоначально функционировало 2 лагерных отделения. С 1932 по 1940 гг. управление 2 лагерными отделениями ИТЛ осуществлялось из Прорвинского лагеря (1 отделение), который был размещен на острове Прорва. По мере развития Прорвинского (Астраханского) ИТЛ количество лагерных отделений (пунктов) увеличилось до 6 [Есеп 2021: 25].

С 1940 г. управление Прорвинского (Астраханского) ИТЛ находилось в г. Астрахани, откуда осуществлялось руководство следующими четырьмя лагерными пунктами: 1) Астраханский пункт; 2) Мумранский пункт; 3) Гурьевский пункт; 4) Бурунчукский пункт [ГА РФ. Ф. Р9414. Оп. 1. Д. 2922. Л. 22]. Соответственно эти пять пунктов базирования сформировали территориально-организационную структуру Прорвинского (Астраханского) ИТЛ.

Прорвинский лагерь (1 отделение) Прорвинского (Астраханского) ИТЛ размещался на острове Прорва [АУ МВД РФ по АО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 81], который относился к средним по размерам островам и находился в северо-восточной части Каспийского моря. Циклическое снижение уровня воды привело к тому, что остров Прорва соединился с северо-восточным побережьем Каспийского моря и в настоящее время окружен сором залива Мертвый Култук.

Проведенные экспедиционные (полевые) исследования позволили определить то, что в современных административно-территориальных границах территория бывшего острова Прорва расположена в северо-западной части Бейнеуского района Мангистауской области (географические координаты: 45˚58′ с. ш. 53˚ 15′ в. д.) [Есеп 2021: 26].

Во время экспедиционных (полевых) исследований было выявлено, что жилищно-хозяйственные объекты Прорвинского лагеря (1 отделения) размещались на восточном побережье острова Прорва, чтобы их защитить от затопления во время приливов и штормовых волн Каспийского моря. Аэрофотосъемка руин зданий и сооружений жилищно-хозяйственного назначения показала особенности территориальной планировки Прорвинского лагеря (1 отделения), которая характеризуется не хаотичным подходом к территориальной организации, а четко запланированной структурой. Здания и сооружения хозяйственного назначения и некоторые административные объекты размещались в непосредственной близости от восточного побережья острова Прорва. Чуть далее от побережья и от хозяйственных объектов размещались жилищные (бараки) и административные здания.

Город Астрахань расположен в центральной части юга Астраханской области Российской Федерации в дельте реки Волги Прикаспийской низменности.

Астраханский лагерный пункт (2 отделение) Прорвинского (Астраханского) ИТЛ находился в 12 км от города Астрахань на берегу реки Прямая Болда (Большая Болда) [АУ МВД РФ по АО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 27]. Предположительно на современной географической карте Астраханский лагерный пункт базировался не далеко от поселка Начало, которая расположена юго-восточнее города Астрахань на правом берегу реки Прямая Болда (Большая Болда) и входит ныне в Астраханскую городскую агломерацию. Река Прямая Болда (Большая Болда), протяженностью 74 км [Водоток 2021], является одним из основных рукавов дельты реки Волги.

Мумранский лагерный пункт (3 отделение) Прорвинского (Астраханского) ИТЛ размещался в 90 км от города Астрахани [ГА РФ. Ф. Р9414. Оп. 1. Д. 28]. Данный лагерный пункт стал основой создания ныне существующего села Мумра Икрянинского района Астраханской области России, который располагается юго-западнее города Астрахани на левом берегу реки Бакланенок ― соединяет реки Старая Волга и Бахтемир, которые являются одними из крупных рукавами дельты реки Волги.

Гурьевский лагерный пункт Прорвинского (Астраханского) ИТЛ находился в 7 км южнее города Гурьев (ныне город Атырау Атырауской области Казахстана) на правом берегу реки Урал [ГА РФ. Ф. Р9414. Оп. 1. Д. 2922] (географические координаты: 47˚03′ с. ш. 51˚ 83′ в. д.). Река Урал является второй крупной водной артерией северной части Каспийского моря после реки Волги. Расстояние от города Астрахань до Гурьевского лагерного пункта по водному пути составляло 600 км [ГА РФ. Ф. Р9414. Оп. 1. Д. 853].

Бурунчукский лагерный пункт (4 отделение) Прорвинского (Астраханского) ИТЛ [ГА РФ. Ф. Р9414. Оп. 1. Д. 2922] располагался на северном побережье полуострова Бузачи (ныне территория Мангистауского района Мангистауской области Казахстана) и имела прямой выход в Каспийское море (географические координаты: 45˚24′ с. ш. 51˚47′ в. д.) [Есеп 2021: 26–27].

Как и Прорвинский лагерь, Бурунчукский лагерный пункт был более отдаленным отделением (рис. 1). Расстояние от города Астрахань по прямому курсу следования судов составляло около 780 км [ГА РФ. Ф. Р9414. Оп. 1. Д. 28].

Таким образом, особенности географического положения (существенная удаленность друг от друга) лагерных пунктов (отделений) способствовали формированию территориально-организационной структуры, направленной на эффективную организацию рыбохозяйственной деятельности Прорвинского (Астраханского) ИТЛ в северной и северо-восточной частях Каспийского моря.

Физико-географические условия организации хозяйства. Географическое положение лагерных пунктов (отделений) определили степень влияния физико-географических факторов на территориальную организацию хозяйства. Существенные расстояния между некоторыми лагерными пунктами (отделениями) способствовали территориальной дифференциации физико-географических условий хозяйственной организации Прорвинского (Астраханского) ИТЛ.

Город Астрахань, Астраханский и Мумранский лагерные пункты Прорвинского (Астраханского) ИТЛ были расположены в дельте реки Волги, а Гурьевский лагерный пункт находился в дельте реки Урал. Воды дельты этих рек протекают по южной части Прикаспийской низменности Восточно-Европейской равнины и впадают в Каспийское море. Рельеф территории города Астрахань, Астраханского, Мумранского и Гурьевского лагерных пунктов характеризуется плоскоравнинной геоморфологией с отдельными небольшими буграми высотой 5–15 м. Климат умеренный, резко-континентальный и характеризуется высокими температурами в летний период, низкими — в зимнее время, большими годовыми и летними суточными амплитудами температуры воздуха и малым количеством осадков (231 мм в год в городе Астрахани; 187 мм — в городе Гурьеве), а также большой испаряемостью. Средняя годовая температура воздуха составляет +10,90С в городе Астрахани и +10,40С в городе Гурьеве [Климат Астрахани 2021; Климат Атырау 2021].

Гидрография представлена реками Волга, Большая Болда, Кутум, Царев, Бакланенок, Урал. Эти природно-климатические условия сформировали полупустынную природную зону.

Согласно архивным материалам, температурные условия в течение года подвержены резким колебаниям температуры, в зимний период понижается до 300С ниже нуля, а в летние месяцы повышается до 400С, т. е. имеют колебания в пределах 700С. Самыми холодными месяцами являются январь–февраль, самыми жаркими июль–август, когда температура воды в реке повышается до 270С. Осадки в летнее время выпадают очень редко, в зимнее время снега также бывает очень мало. По многолетним наблюдениям вскрытие реки Волги приходится на 14 марта, а замерзание на 12 декабря. Таким образом, промысловое время составляло в году до 273 дней в отличие от других водоемов. В Гурьеве, расположенном восточнее, имеются еще более резкие температурные колебания. Как в зимнее время, так и в летние периоды преобладают ветры, достигающие силы 10–12 баллов. В дельте реки Волги преобладающими ветрами весеннего времени являются восточные и юго-восточные. Наличие ветров затрудняло промысел рыбы: иногда на протяжении целого месяца бывает 2–3 дня тихой погоды, а в остальные дни сила ветра достигала от 3 до 5 баллов [ГА РФ. Ф. Р9414. Оп. 1. Д. 853. Л. 23–24].

Наиболее отдаленными от города Астрахани были Прорвинский лагерь (1 отделение), который был размещен на острове Прорва, и Бурунчукский лагерный пункт (4 отделение), располагавшийся на севере полуострова Бузачи. Эти лагерные пункты (отделения) Прорвинского (Астраханского) ИТЛ находились непосредственно на каспийском побережье, и в этой связи природно-климатические условия были напрямую связаны с физико-географическими характеристиками северной и северо-восточной части Каспийского моря.

Северная и северо-восточная акватория Каспийского моря довольно разнообразна и сильно изрезана крупными заливами (Кизлярский, Астраханский, Мангышлакский) и множеством мелководных бухт, которые образуют полуострова — Араханский, Бузачи, Тюб-Караган, Мангышлак. В дельтах рек Волги и Урала вдоль береговой линии расположено множество островков и притоков, часто меняющих свое положение. Уклоны подводного берегового склона и прибрежной суши характеризуются своими малыми значениями. Климат этой части Каспийского моря континентален. Зимой температуры понижаются до –100С, а летом поднимаются до 350С. Количество атмосферных осадков небольшое, колеблется в пределах от 200 до 300 мм в год. Для северной части моря характерно образование льда в ноябре. Появление льда приходится на декабрь-январь, иногда на февраль. Исчезновение ледяного покрова обычно наблюдается во второй половине февраля и в марте [Панин, Мамедов, Митрофанов 2015: 10–11]. Северный и северо-восточный берега Каспийского моря расположены в полупустынной и пустынной зонах.

Как известно по архивным материалам, когда северо-восточная часть Каспийского моря была передана для эксплуатации Прорвинскому (Астраханскому) ИТЛ, возникла задача по исследованию этого района в рыбопромысловом отношении, чтобы в дальнейшим знать, на что здесь можно рассчитывать, в каком направлении является наиболее целесообразным развертывать работу [АУ МВД РФ по АО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 81. Л. 1–2]. В научных материалах по юго-восточной части Северного Каспия [АУ МВД РФ по АО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 81] представлены исследования в 1932–1934 гг., отражающие характеристику береговой полосы, реки Эмбы, промысловых рыб, гидрометеорологическое описание весенней и осенней путины и др.

Одним из физико-географических факторов размещения Бурунчукского лагерного пункта (4 отделения) является то, что исследования 1930-х гг. показали следующее: «Побережье полуострова Бузачи изрезано значительно меньше, особенно северная его часть, представляющая почти прямую, резко очерченную линию с единственным заливом, врезающимся в полуостров у Бурунчука в западном направлении на глубину до 20 км. Берег здесь более высокий, достигающий 2–3 метров над уровнем моря. Во многих местах побережья имеется пресная колодезная вода, особенно хорошая в Бурунчуке. Здесь даже имеется небольшая группа ив. Отдельные деревья встречаются и далее на юго-запад, разбросанными по различным местам побережья. Камыша здесь очень мало, но растительность на суше богаче, нежели на Гурьевском побережье…» [АУ МВД РФ по АО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 81. Л. 3]. На полуострове Бузачи средняя температура января составляет –70С, а июля — +260С. Атмосферных осадков выпадает в пределах 200–250 мм в год. Около 40 дней в году дуют сильные ветры (скорость — более 15 м/с) [АУ МВД РФ по АО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 81. Л. 3].

Проведенные экспедиционные (полевые) исследования показали, что почвенно-растительный покров территорий, где находились Прорвинский лагерь (1 отделение) и Бурунчукский лагерный пункт (4 отделение), представлены песками и солончаками с солончаковыми травами, полынью и местами саксауловыми зарослями.

Из-за неблагоприятных природно-климатических условий развитие хозяйственной деятельности Прорвинского (Астраханского) ИТЛ было ограничено. При таких природно-климатических условиях сложно было развивать животноводство и практически невозможно заниматься богарным растениеводством. Предполагается, что развитие животноводства на территории рассматриваемых лагерных пунктов (отделений) определялось необходимостью удовлетворения потребности самого Прорвинского (Астраханского) ИТЛ. В этой связи хозяйственная деятельность Прорвинского (Астраханского) ИТЛ специализировалась на ловле рыбы в северной и северо-восточной частях Каспийского моря. Соответственно рыбное хозяйство Прорвинского (Астраханского) ИТЛ было напрямую связано с рыбными ресурсами северной и северо-восточной акватории Каспийского моря.

Вышеописанные природно-климатические условия способствовали созданию благоприятной среды для обитания в северо-восточной части Каспийского моря таких пресноводных видов рыб, как вобла, сазан, судак, сельдь, лещ, пузанка, белуга, осетр, севрюга, шип, белорыбица, жерех, щука, сом, окунь, чехонь, бычки, килька и другие. Кроме того, в этой части Каспийского моря обитают тюлени и ракообразные, которые также представляли промысловую ценность [АУ МВД РФ по АО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 81]. Именно эти физико-географические условия оказали существенное влияние на территориально-организационную структуру и хозяйственную деятельность Прорвинского (Астраханского) ИТЛ.

Экономико-географические факторы хозяйственной организации. Наряду с физико-географическими условиями немаловажную роль в определении территориально-организационной структуры и развитии хозяйственной деятельности Прорвинского (Астраханского) ИТЛ играло влияние экономико-географических факторов.

Экономико-географическое положение Прорвинского (Астраханского) ИТЛ определяется его удаленностью от города Москвы и возможностью транспортного сообщения со столицей СССР. Расстояние от Астрахани до Москвы составляло 1 526 км, и связь между городами поддерживалась по железной дороге и авиацией [ГА РФ. Ф. Р9414. Оп. 1. Д. 2922. Л. 24].

В связи с прибрежным географическим положением лагерных пунктов (отделений) на берегах и в дельтах рек Волги, Урала и Каспийского моря важным и главным видом транспорта выступал водный транспорт. Так между Астраханью и Мумранским, Гурьевским и Бурунчукским лагерными пунктами (отделениями) сообщение осуществлялось водным транспортом. Только Астраханский лагерный пункт (2 отделение), который расположен в 12 км от города Астрахани, имел транспортное сообщение как по суше, так и по воде [ГА РФ. Ф. Р9414. Оп. 1. Д. 2922. Л. 23].

Использование водного транспорта выступало одним из факторов экономической целесообразности организации рыбопромыслового хозяйства на севере и северо-востоке Каспийского моря на основе формирования и обеспечения функционирования территориально-организационной структуры Прорвинского (Астраханского) ИТЛ.

Важную роль в развитии рыбопромыслового хозяйства Прорвинского (Астраханского) ИТЛ сыграло наличие уже сформированной части инфраструктуры в городах Астрахань и Гурьев, где размещались как судоремонтные и производственные заводы, так и управления ИТЛ. В архивных материалах указано, что «лагерь расположен в безлесной полосе, в силу чего при производстве, строительстве и судоремонте, а также и обеспечения рыбных промыслов тарными материалами зависит исключительно от завозного леса. При строительстве также широко используется и применяется в качестве строительных материалов саман, камышитовые щитки, вырабатываемые на месте, и есть возможность организации производства строительного кирпича» [ГА РФ. Ф. Р9414. Оп. 1. Д. 853. Л. 23].

Необходимо отметить, что инфраструктура Прорвинского лагера (1 отделение) на острове Прорва и Бурунчукского лагерного пункта (4 отделение) на полуострове Бузачи создавалась практически с нуля, что требовало значительных экономических затрат. При этом из-за недостаточности строительного сырья (в том числе древесины) строительство зданий и сооружений Прорвинского лагеря и Бурунчукского лагерного пункта осуществлялось в основном с использованием камыша и глины, а древесина, металл, стекло и другие материалы привозились по водному пути, что также выступало в качестве экономических затрат на рыбопромысловую организацию Прорвинского (Астраханского) ИТЛ.

Для обеспечения функционирования и осуществления хозяйственной деятельности Прорвинского (Астраханского) ИТЛ и его лагерных пунктов (отделений) привлекалось большое количество трудовых ресурсов. К примеру, численность Гурьевского лагерного пункта составляло до 2 000 человек, Мумринского лагерного пункта (3 отделение) — до 2 200 человек, Астраханского лагерного пункта (2 отделение) — до 1 100 человек» [ГА РФ. Ф. Р9414. Оп. 1. Д. 853. Л. 22].

Как и во всех ИТЛ СССР в Прорвинском (Астраханском) ИТЛ основной рабочей силой выступали заключенные и ссыльные, которые участвовали не только в ловле и обработке рыбы, строительстве, но и осуществляли научные исследования северной и северо-восточной части Каспийского моря [АУ МВД РФ по АО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 81].

Особенности хозяйственной деятельности. Прорвинский (Астраханский) ИТЛ был организован как специальный рыбопромысловый лагерь и имел отведенные ему районы лова рыбных ресурсов в северной и северо-восточной частях Каспийского моря [АУ МВД РФ по АО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 81]. С этой целью при определении территориально-организационной структуры Прорвинского (Астраханского) ИТЛ учитывались вышерассмотренные географические факторы, которые способствовали эффективной организации рыбопромыслового хозяйства лагеря. В том числе с учетом влияния географических факторов осуществлялась успешная ловля рыбных ресурсов в северной и северо-восточной частях Каспийского моря, и ее промышленная обработка предопределила рыбопромысловую хозяйственную специализацию Прорвинского (Астраханского) ИТЛ.

Лагерь обладал значительным паромоторным и безмоторным флотом в количестве более 1 100 единиц (в том числе паромоторный флот состоял из 107 единиц) [ГА РФ. Ф. Р9414. Оп. 1. Д. 2922. Л. 22–23]. В целях обеспечения нормальной деятельности основного производства (ловля и обработка рыбы) Прорвинский (Астраханский) ИТЛ имел следующие подсобные производства:

1) механические мастерские, функционировавшие в 3 отделениях (Гурьевском, Мумринском и Астраханском), были предназначены для ремонта двигателей моторного флота. Наиболее мощной являлась мастерская Мумринского отделения (вновь выстроенная), имевшая 3 токарных по металлу станка. Мастерские остальных отделений были маломощными и позволяли производить мелкие работы по обработке деталей двигателей;

2) мастерские по изготовлению и ремонту орудий лова. Вся подготовка орудий лова осуществлялась собственными силами, однако детали для постройки неводов и производства сетей (куклы) лагерь получал от государственной промышленности. Работа производилась ручным способом;

3) судоремонтные площадки, которые имелись в каждом отделении, предназначены для осуществления ремонтных работ рыболовецкого флота и частного строительства мелких судов до 100 тонн;

4) бондарные мастерские, созданные с целью выработки и ремонта заливной и сухой тары для уборки выпускаемых рыботоваров, имелись в Астраханском и Гурьевском отделениях. Бондарка Гурьевского отделения имела частичную механизацию процессов обработки клепки (строгальные и фуговальные работы). Астраханская бондарка производила тары исключительно ручным способом. Месячная выработка тары (сухотарки) по Гурьеву составляло до 3 000 шт., по Астрахани — до 800 шт.;

5) литейные мастерские (Гурьев, Астрахань) с годовой максимальной мощностью до 100–120 тонн чугунного литья и 12 тонн медного — каждая. Медное литье производилось тигельным способом. Все литье было направлено в основном на изготовление запасных деталей для двигателей флота, стационарных, силовых и прочих установок лагеря [ГА РФ. Ф. Р9414. Оп. 1. Д. 2922. Л. 22–23].

Таким образом, морской флот имел хороший уровень развития, который обслуживался собственными производственными мощностями. При этом обращает на себя внимание то, что производственные мощности по обслуживанию флота находились в Гурьевском, Мумринском и Астраханском отделениях, тогда как Прорвинский лагерь и Бурунчукское лагерное отделение не имели таких мощностей, что скорее всего связано с их географической удаленностью и выполнением командировочных функций для лова рыбы в более отдаленных частях Каспийского моря.

Созданная территориально-организационная структура, большое количество судов в составе рыболовецкого флота, функционирование производственных мощностей и мастерских по ремонту, обслуживанию флота и производству рыболовных снастей и тар для хранения рыбы, широкое использование в качестве трудовых ресурсов заключенных и вольнонаемных работников способствовали эффективной организации рыбопромыслового хозяйства Прорвинского (Астраханского) ИТЛ в северной и северо-восточной частях Каспийского моря. Особенности территориальной организации рыбопромыслового хозяйства лагеря отражает «Схематическая рыбопромысловая карта Северного Каспия» 1938 г. [Схематическая рыбопромысловая карта 1938].

Также необходимо отметить тот факт, что кроме указанных подсобных производств, направленных на обслуживание лова рыбы и ее обработки, на территории Прорвинского (Астраханского) ИТЛ имелись сельскохозяйственные участки, выращивавшие овощные культуры, и животноводческие фермы как подсобные пункты хозяйства, покрывавшие частично потребность в овощах, молоке и мясе [ГА РФ. Ф. Р9414. Оп. 1. Д. 2922]. Второстепенная роль сельскохозяйственного производства в хозяйственной деятельности лагеря связана с неблагоприятными природно-климатическими условиями для развития растениеводства и животноводства. Кроме того, заключенные и вольнонаемные работники занимались гражданским строительством и осуществляли в основном строительство в пределах лагеря.

Источники

ГА РФ — Государственный архив Российской Федерации.

АУ МВД РФ по АО — Архив Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Астраханской области.

Есеп 2021 — «ГУЛАГ жүйесіндегі Прорва және Астрахань лагерлері: «тарих, естелік, тағылым (1932–1950 жж.)» ғылыми жобаның 2021 жылдық есебі (ағымдық есеп), грант № AP08856940 / ғылыми жетекшісі У. Т. Ахметова (= Годовой отчет научного проекта за 2021 год (промежуточный отчет) «Прорвинский и Астраханский лагеря в системе ГУЛАГа (1932–1950 гг.): история, память, уроки», грант № AP08856940 / научный руководитель У. Т. Ахметова). Атырау: 2021. 131 с. // Государственный историко-культурный музей-заповедник «Сарайшык», Республика Казахстан.

Литература

Водоток 2021 — Водоток пр. Прямая Болда (пр. Большая Болда) [электронный ресурс] // Государственный водный реестр Минприроды России. URL: http://textual.ru/gvr/index.php?card=186226 (дата обращения: 20.08.2021).

Климат Астрахани 2021 — Климатические таблицы. Данные для Астрахани [электронный ресурс] // Погода и климат. URL: http://www.pogodaiklimat.ru/climate/34880.htm (дата обращения: 20.08.2021).

Климат Атырау 2021 — Климатические таблицы. Данные для Атырау [электронный ресурс] // Погода и климат. URL: http://www.pogodaiklimat.ru/climate/35700.htm (дата обращения: 20.08.2021).

Панин, Мамедов, Митрофанов 2005 — Панин Г. Н., Мамедов Р. М., Митрофанов И. В. Современное состояние Каспийского моря. М.: Наука, 2005. 356 с.

Схематическая рыбопромысловая карта 1938 — Схематическая рыбопромысловая карта Северного Каспия 1938 г. М.: Типография, 1938.

Карта территориально-организационной структуры Прорвалага (Астраханлага)

.jpg)

Актюбинский ИТЛ (Актюбинлаг)

Период существования

27.02.1940 г. – 24.04.1946 г.

Географическое положение

г. Актюбинск (в настоящее время г. Актобе) Актюбинской области

Численность заключенных

14842

Тип хозяйственной деятельности

Промышленное и транспортное строительство, горнодобывающая промышленность, геологическая разведка, дереводобывающая промышленность, гражданское строительство, производство строительных материалов, сельскохозяйственное производство, рыболовство, швейное производство

Начальники

1. Кузнецов М.М. с февраля 1940 г. по октябрь 1941 г.;

2. Тарасюк С.А. с октября 1941 г. по ?;

3. Царевский М.М. с марта 1942 г. по апрель 1943 г.;

4. Бусыгин В.П. с апреля 1943 г. по март 1945 г.;

5. Гулько А.А. с марта 1945 г. по ?.

Джезказганский ИТЛ (Джезказганлаг)

Период существования

16.04.1940 г. – 07.04.1943 г.

Географическое положение

пос. Новый Джезказган (в настоящее время г. Жезказган) Карагандинской области

Численность заключенных

13706

Тип хозяйственной деятельности

Промышленное строительство, оборонное производство, горнодобывающая промышленность, сельскохозяйственное производство

Начальники

1. Чирков Б.Н. с апреля 1940 г. по июль 1942 г.;

2. Шевченко с июля 1942 г. по сентябрь 1942 г.;

3. Петров А.П. с 1943 по апрель 1943 г.

Гурьевское лагерьное отделение

Период существования

29.09.1936 г. – 02.04.1953 г.

Географическое положение

г. Гурьев Гурьевской области в настоящее время г. Атырау Атырауской области)

Численность заключенных

-

Тип хозяйственной деятельности

Рыболовство, гражданское строительство

О лагере

Гурьевское отделение, расположенное на правом берегу реки Урала ниже на 7 километров города Гурьеве Казахской ССР, в 600 киломерах по воде от города Астрахани, с населением до 2000 чел.

За отделением закреплен ловецкий флот; 3 колонны стоечных реюшек по 33 единицы каждая, 2 фырковых колонны по 35 единиц, 2 колонных ставных неводов /одна из них невода Дальне-Восточного типа и вторая колонна ставные невода типа «Гигант»/. Для обработки рыбы Гурьевское отделение имеет береговой рыбозавод с пропускной разовой мощностью до 12000 центнеров и 2 плавучих рыбозавода.

Источники: ГА РФ. Ф. Р-9414 сч. Оп. 1. Д. 853. Политико-экономическая характеристика исправ. – труд лагерей НКВД СССР январь 1941 г. – декабрь 1941 г. на 301 листах. 22 л.

Начальники

-Связанные объекты: Прорвинский-Астраханьский ИТЛ, Бурунчукский лагерьный пункт

Архивные фото

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

"Репрессии в СССР: Прорва и астраханские лагеря (1932-1950 гг.)"

31 мая – в честь Дня памяти жертв политических репрессий в Музее художественного и прикладно-декоративного искусства им.Ш. Сариева в г. Атырау прошла выставка «Репрессии в СССР: Прорва и астраханские лагеря (1932-1950 гг.)". Выставка "Прорва и астраханские лагеря в системе ГУЛАГа: история, память, наука (1932-1950 гг.)" по результатам научного проекта. Целью выставки стало увековечивание памяти жертв политических репрессий и ознакомление общественности с экспонатами, поступившими в фонд музея.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Экспедиция (полевые) исследования лагерных пунктов и отделений Прорвинского (Астраханского) ИТЛ (21-25 июля 2021 г.)

1. Информация о цели, задачах и основных результатах экспедиции

С 21 по 25 июля 2021 г. была организована экспедиция по следующему маршруту: с. Сарайшык (Махамбетский район Атырауской области) – место бывшего размещения Прорвинского лагеря (1 отделение) (Бейнеуский район Мангистауская область) – с. Шетпе (Мангистауский район Мангистауской области) – место бывшего размещения Бурунчукского лагерного пункта (4 отделение) (Мангистауский район Мангистауской области) – с. Шетпе (Мангистауский район Мангистауской области) – с. Таушык (Тупкараганский район Мангистауской области) – г. Атырау (территория Атырауской городской администрации Атырауской области) – с. Сарайшык (Махамбетский район Атырауской области). Протяженность экспедиционного маршрута составило 2 337 км.

Целью экспедиции: проведение полевых историко-географических исследований лагерных пунктов и отделений Прорвлага (Астраханлага) на территории Казахстана.

Задачи экспедиции:

- Определение географических координат территории размещения лагерных пунктов и отделений;

- Изучение влияния географических факторов на территориальное размещение жилищно-хозяйственных объектов и хозяйственную деятельность лагерных пунктов и отделений;

- Аэрофотосъемка и характеристика руин зданий и сооружений жилищно-хозяйственного назначения лагерных пунктов и отделений;

- Поиск, сбор и описание реликвенных предметов, характеризующих жилищно-бытовые условия и хозяйственную деятельность лагерных пунктов и отделений;

- Проведение социологического опроса и интервьюирование пожилого населения для сбора исторических фактов о лагерных пунктах и отделений;

- Осуществление фото- и видеосъемки руин зданий и сооружений, реликвенных предметов, ландшафта территории размещения лагерных пунктов и отделений.

В экспедиции принимали участие члены исследовательской группы проекта (научный руководитель, д.и.н., профессор У.Т. Ахметова, доктор философии (PhD) по специальности география Э.Ж. Имашев, магистр А.Ж. Жумабаев, З. Әбілсейітұлы) и сотрудники ТОО «TORUS.KZ». Все запланированные задачи экспедиции были выполнены.

С использованием GPS-навигатора Garmin были определены географические координаты следующих лагерных пунктов и отделений Прорвлага (Астраханлага), которые были расположены на территории Казахстана:

- Прорвинский лагерь (1 отделение): 45˚58′ с.ш. 53˚ 15′ в.д.);

- Гурьевский лагерный пункт: 47˚03′ с.ш. 51˚ 83′ в.д.);

- Бурунчукский лагерный пункт (4 отделение): 45˚24′ с.ш. 51˚47′ в.д.

На основе вышеприведенных географических координат и использовании архивных материалов составлена картосхема, отражающая территориально-организационную структуру Прорвлага (Астраханлага).

Во время экспедиционных (полевых) исследований была проведена работа по описанию визуальных компонентов природно-хозяйственной среды и собраны материалы для анализа географических факторов. На основе систематизации и анализа экспедиционных (полевых), архивных, литературных и аналитических материалов были изучены влияниегеографических факторов на территориальное размещение жилищно-хозяйственных объектов и хозяйственную деятельностьлагерных пунктов и отделений. Во время экспедиционных (полевых) исследований было выявлено, что жилищно-хозяйственные объекты Прорвинского лагеря (1 отделение) размещались на восточном побережье острова Прорва чтобы их защитить от затопления во время приливов и штормовых волн Каспийского моря. Именно восточное побережье острова Прорва была минимально удалена от континентальной суши и отделялось нешироким проливом, которая в настоящее время из-за падения уровня воды в Каспийском море превратилась в сор и соединила остров с восточным побережьем Каспийского моря.

Проведена аэрофотосъемка руин зданий и сооружений жилищно-хозяйственного назначения Прорвинского лагеря (1 отделение) и территорий размещения Бурунчукского (4 отделение) и Гурьевского лагерных пунктов с использованием дрона модели DJI Mavic Air2. Максимальная высота аэрофотосъемки составляло 100 м. Методом аэрофотосъемки было сделано 1 486 фотографий.

Аэрофотосъемка руин зданий и сооружений жилищно-хозяйственного назначения показала особенности территориальной планировки Прорвинского лагеря (1 отделение), которая характеризуется не хаотичным подходом в территориальной организации, а четко запланированной структурой. Здания и сооружения хозяйственного назначения и некоторые административные объекты размещались в непосредственной близости от восточного побережья острова Прорва. Чуть далее от побережья и от хозяйственных объектов размещались жилищные (бараки) и административные здания.

При осуществлении аэрофотосъемки территорий размещения Бурунчукского (4 отделение) и Гурьевского лагерных пунктов руины зданий и сооружений жилищно-хозяйственного назначения не были обнаружены из-за следующих объективных причин:

- на территории размещения Бурунчукского (4 отделение) лагерного пункта в настоящее время осуществляется добыча газа и нефти (Арманское газонефтяное месторождение, открытая 1979 г.) и соответственно промышленное освоение не оставило следов руин зданий и сооружений;

- на территории размещения Гурьевского лагерного пункта в настоящее время осуществлена застройка в пределах современных границ города Атырау и соответственно также отсутствуют следы руин зданий и сооружений.

Также во время экспедиционных (полевых) проведены измерительные, съемочные работы и осуществлена характеристика руин зданий и сооружений жилищно-хозяйственного назначения Прорвинского лагеря (1 отделение). Были определены географические координаты, типы зданий, высота местности над уровнем моря, размеры здания и т.д.

При экспедиционных (полевых) исследований проводилась работа по поиску, сбор и описанию реликвенных предметов, характеризующих жилищно-бытовые условия и хозяйственную деятельность лагерных пунктов и отделений. Однако из-за вышеназванных объективных причин данная работа была проведена только на территории размещения Прорвинского лагеря (1 отделение). Было найдено, собрано и описано более 100 реликвенных предметов (деревянные рыбные бочки, железные кольца для рыболоветских снастей, бутылки, обувь, металлические буржуйки для отоплений помещений, кирпичи, гвозди, проволоки и многое другое).

Был проведен социологический опрос и интервьюирование пожилого населения и собраны исторические факты о Бурунчукском (4 отделение) и Гурьевском лагерных пунктах. К примеру, было выяснено, что проживавшее население вблизи Бурунчукского (4 отделение) лагерного пункта использовали пресную воду, которая характеризовалась хорошим качеством и добывалась на территории лагеря; была получена примерно нарисованная схема расположения зданий и сооружений Гурьевского лагерного пункта и др.

Проведена большая работа по фото- и видеосъемки руин зданий и сооружений, реликвенных предметов, ландшафта территории размещения лагерных пунктов и отделений. Было сделано более 500 фото- и видеосъемок различного характера (не считая аэрофотосъемок).

Таким образом, проведенные экспедиционные (полевые) исследования способствовали собрать новые и дополнительные материалы, которые расширили архивные и литературные источники, что в свою очередь позволило раскрыть историко-географические особенности функционирования Прорвлага (Астраханлага) на территории Казахстана.

2.Карта маршрута экспедиции

.jpg)

Географические координаты и характеристика руин зданий и сооружений жилищно-хозяйственного назначения Прорвинского лагеря (1 отделение) Прорвлага (Астраханлага)

Влияние географических факторов на территориально-организационную структуру и хозяйственную деятельность Прорвинского (Астраханского) ИТЛ

Географическое положение. За весь период существования Прорвинского (Астраханского) ИТЛ в своем географическом размещении он характеризовался 6 пунктами базирования и центрами управления. Согласно архивным материалам [АУ МВД РФ по АО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 81], после создания в 1932 г. Прорвинского (Астраханского) ИТЛ, первоначально функционировало 2 лагерных отделения. С 1932 по 1940 гг. управление 2 лагерными отделениями ИТЛ осуществлялось из Прорвинского лагеря (1 отделение), который был размещен на острове Прорва. По мере развития Прорвинского (Астраханского) ИТЛ количество лагерных отделений (пунктов) увеличилось до 6 [Есеп 2021: 25].

С 1940 г. управление Прорвинского (Астраханского) ИТЛ находилось в г. Астрахани, откуда осуществлялось руководство следующими четырьмя лагерными пунктами: 1) Астраханский пункт; 2) Мумранский пункт; 3) Гурьевский пункт; 4) Бурунчукский пункт [ГА РФ. Ф. Р9414. Оп. 1. Д. 2922. Л. 22]. Соответственно эти пять пунктов базирования сформировали территориально-организационную структуру Прорвинского (Астраханского) ИТЛ.

Прорвинский лагерь (1 отделение) Прорвинского (Астраханского) ИТЛ размещался на острове Прорва [АУ МВД РФ по АО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 81], который относился к средним по размерам островам и находился в северо-восточной части Каспийского моря. Циклическое снижение уровня воды привело к тому, что остров Прорва соединился с северо-восточным побережьем Каспийского моря и в настоящее время окружен сором залива Мертвый Култук.

Проведенные экспедиционные (полевые) исследования позволили определить то, что в современных административно-территориальных границах территория бывшего острова Прорва расположена в северо-западной части Бейнеуского района Мангистауской области (географические координаты: 45˚58′ с. ш. 53˚ 15′ в. д.) [Есеп 2021: 26].

Во время экспедиционных (полевых) исследований было выявлено, что жилищно-хозяйственные объекты Прорвинского лагеря (1 отделения) размещались на восточном побережье острова Прорва, чтобы их защитить от затопления во время приливов и штормовых волн Каспийского моря. Аэрофотосъемка руин зданий и сооружений жилищно-хозяйственного назначения показала особенности территориальной планировки Прорвинского лагеря (1 отделения), которая характеризуется не хаотичным подходом к территориальной организации, а четко запланированной структурой. Здания и сооружения хозяйственного назначения и некоторые административные объекты размещались в непосредственной близости от восточного побережья острова Прорва. Чуть далее от побережья и от хозяйственных объектов размещались жилищные (бараки) и административные здания.

Город Астрахань расположен в центральной части юга Астраханской области Российской Федерации в дельте реки Волги Прикаспийской низменности.

Астраханский лагерный пункт (2 отделение) Прорвинского (Астраханского) ИТЛ находился в 12 км от города Астрахань на берегу реки Прямая Болда (Большая Болда) [АУ МВД РФ по АО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 27]. Предположительно на современной географической карте Астраханский лагерный пункт базировался не далеко от поселка Начало, которая расположена юго-восточнее города Астрахань на правом берегу реки Прямая Болда (Большая Болда) и входит ныне в Астраханскую городскую агломерацию. Река Прямая Болда (Большая Болда), протяженностью 74 км [Водоток 2021], является одним из основных рукавов дельты реки Волги.

Мумранский лагерный пункт (3 отделение) Прорвинского (Астраханского) ИТЛ размещался в 90 км от города Астрахани [ГА РФ. Ф. Р9414. Оп. 1. Д. 28]. Данный лагерный пункт стал основой создания ныне существующего села Мумра Икрянинского района Астраханской области России, который располагается юго-западнее города Астрахани на левом берегу реки Бакланенок ― соединяет реки Старая Волга и Бахтемир, которые являются одними из крупных рукавами дельты реки Волги.

Гурьевский лагерный пункт Прорвинского (Астраханского) ИТЛ находился в 7 км южнее города Гурьев (ныне город Атырау Атырауской области Казахстана) на правом берегу реки Урал [ГА РФ. Ф. Р9414. Оп. 1. Д. 2922] (географические координаты: 47˚03′ с. ш. 51˚ 83′ в. д.). Река Урал является второй крупной водной артерией северной части Каспийского моря после реки Волги. Расстояние от города Астрахань до Гурьевского лагерного пункта по водному пути составляло 600 км [ГА РФ. Ф. Р9414. Оп. 1. Д. 853].

Бурунчукский лагерный пункт (4 отделение) Прорвинского (Астраханского) ИТЛ [ГА РФ. Ф. Р9414. Оп. 1. Д. 2922] располагался на северном побережье полуострова Бузачи (ныне территория Мангистауского района Мангистауской области Казахстана) и имела прямой выход в Каспийское море (географические координаты: 45˚24′ с. ш. 51˚47′ в. д.) [Есеп 2021: 26–27].

Как и Прорвинский лагерь, Бурунчукский лагерный пункт был более отдаленным отделением (рис. 1). Расстояние от города Астрахань по прямому курсу следования судов составляло около 780 км [ГА РФ. Ф. Р9414. Оп. 1. Д. 28].

Таким образом, особенности географического положения (существенная удаленность друг от друга) лагерных пунктов (отделений) способствовали формированию территориально-организационной структуры, направленной на эффективную организацию рыбохозяйственной деятельности Прорвинского (Астраханского) ИТЛ в северной и северо-восточной частях Каспийского моря.

Физико-географические условия организации хозяйства. Географическое положение лагерных пунктов (отделений) определили степень влияния физико-географических факторов на территориальную организацию хозяйства. Существенные расстояния между некоторыми лагерными пунктами (отделениями) способствовали территориальной дифференциации физико-географических условий хозяйственной организации Прорвинского (Астраханского) ИТЛ.

Город Астрахань, Астраханский и Мумранский лагерные пункты Прорвинского (Астраханского) ИТЛ были расположены в дельте реки Волги, а Гурьевский лагерный пункт находился в дельте реки Урал. Воды дельты этих рек протекают по южной части Прикаспийской низменности Восточно-Европейской равнины и впадают в Каспийское море. Рельеф территории города Астрахань, Астраханского, Мумранского и Гурьевского лагерных пунктов характеризуется плоскоравнинной геоморфологией с отдельными небольшими буграми высотой 5–15 м. Климат умеренный, резко-континентальный и характеризуется высокими температурами в летний период, низкими — в зимнее время, большими годовыми и летними суточными амплитудами температуры воздуха и малым количеством осадков (231 мм в год в городе Астрахани; 187 мм — в городе Гурьеве), а также большой испаряемостью. Средняя годовая температура воздуха составляет +10,90С в городе Астрахани и +10,40С в городе Гурьеве [Климат Астрахани 2021; Климат Атырау 2021].

Гидрография представлена реками Волга, Большая Болда, Кутум, Царев, Бакланенок, Урал. Эти природно-климатические условия сформировали полупустынную природную зону.

Согласно архивным материалам, температурные условия в течение года подвержены резким колебаниям температуры, в зимний период понижается до 300С ниже нуля, а в летние месяцы повышается до 400С, т. е. имеют колебания в пределах 700С. Самыми холодными месяцами являются январь–февраль, самыми жаркими июль–август, когда температура воды в реке повышается до 270С. Осадки в летнее время выпадают очень редко, в зимнее время снега также бывает очень мало. По многолетним наблюдениям вскрытие реки Волги приходится на 14 марта, а замерзание на 12 декабря. Таким образом, промысловое время составляло в году до 273 дней в отличие от других водоемов. В Гурьеве, расположенном восточнее, имеются еще более резкие температурные колебания. Как в зимнее время, так и в летние периоды преобладают ветры, достигающие силы 10–12 баллов. В дельте реки Волги преобладающими ветрами весеннего времени являются восточные и юго-восточные. Наличие ветров затрудняло промысел рыбы: иногда на протяжении целого месяца бывает 2–3 дня тихой погоды, а в остальные дни сила ветра достигала от 3 до 5 баллов [ГА РФ. Ф. Р9414. Оп. 1. Д. 853. Л. 23–24].

Наиболее отдаленными от города Астрахани были Прорвинский лагерь (1 отделение), который был размещен на острове Прорва, и Бурунчукский лагерный пункт (4 отделение), располагавшийся на севере полуострова Бузачи. Эти лагерные пункты (отделения) Прорвинского (Астраханского) ИТЛ находились непосредственно на каспийском побережье, и в этой связи природно-климатические условия были напрямую связаны с физико-географическими характеристиками северной и северо-восточной части Каспийского моря.

Северная и северо-восточная акватория Каспийского моря довольно разнообразна и сильно изрезана крупными заливами (Кизлярский, Астраханский, Мангышлакский) и множеством мелководных бухт, которые образуют полуострова — Араханский, Бузачи, Тюб-Караган, Мангышлак. В дельтах рек Волги и Урала вдоль береговой линии расположено множество островков и притоков, часто меняющих свое положение. Уклоны подводного берегового склона и прибрежной суши характеризуются своими малыми значениями. Климат этой части Каспийского моря континентален. Зимой температуры понижаются до –100С, а летом поднимаются до 350С. Количество атмосферных осадков небольшое, колеблется в пределах от 200 до 300 мм в год. Для северной части моря характерно образование льда в ноябре. Появление льда приходится на декабрь-январь, иногда на февраль. Исчезновение ледяного покрова обычно наблюдается во второй половине февраля и в марте [Панин, Мамедов, Митрофанов 2015: 10–11]. Северный и северо-восточный берега Каспийского моря расположены в полупустынной и пустынной зонах.

Как известно по архивным материалам, когда северо-восточная часть Каспийского моря была передана для эксплуатации Прорвинскому (Астраханскому) ИТЛ, возникла задача по исследованию этого района в рыбопромысловом отношении, чтобы в дальнейшим знать, на что здесь можно рассчитывать, в каком направлении является наиболее целесообразным развертывать работу [АУ МВД РФ по АО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 81. Л. 1–2]. В научных материалах по юго-восточной части Северного Каспия [АУ МВД РФ по АО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 81] представлены исследования в 1932–1934 гг., отражающие характеристику береговой полосы, реки Эмбы, промысловых рыб, гидрометеорологическое описание весенней и осенней путины и др.

Одним из физико-географических факторов размещения Бурунчукского лагерного пункта (4 отделения) является то, что исследования 1930-х гг. показали следующее: «Побережье полуострова Бузачи изрезано значительно меньше, особенно северная его часть, представляющая почти прямую, резко очерченную линию с единственным заливом, врезающимся в полуостров у Бурунчука в западном направлении на глубину до 20 км. Берег здесь более высокий, достигающий 2–3 метров над уровнем моря. Во многих местах побережья имеется пресная колодезная вода, особенно хорошая в Бурунчуке. Здесь даже имеется небольшая группа ив. Отдельные деревья встречаются и далее на юго-запад, разбросанными по различным местам побережья. Камыша здесь очень мало, но растительность на суше богаче, нежели на Гурьевском побережье…» [АУ МВД РФ по АО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 81. Л. 3]. На полуострове Бузачи средняя температура января составляет –70С, а июля — +260С. Атмосферных осадков выпадает в пределах 200–250 мм в год. Около 40 дней в году дуют сильные ветры (скорость — более 15 м/с) [АУ МВД РФ по АО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 81. Л. 3].

Проведенные экспедиционные (полевые) исследования показали, что почвенно-растительный покров территорий, где находились Прорвинский лагерь (1 отделение) и Бурунчукский лагерный пункт (4 отделение), представлены песками и солончаками с солончаковыми травами, полынью и местами саксауловыми зарослями.

Из-за неблагоприятных природно-климатических условий развитие хозяйственной деятельности Прорвинского (Астраханского) ИТЛ было ограничено. При таких природно-климатических условиях сложно было развивать животноводство и практически невозможно заниматься богарным растениеводством. Предполагается, что развитие животноводства на территории рассматриваемых лагерных пунктов (отделений) определялось необходимостью удовлетворения потребности самого Прорвинского (Астраханского) ИТЛ. В этой связи хозяйственная деятельность Прорвинского (Астраханского) ИТЛ специализировалась на ловле рыбы в северной и северо-восточной частях Каспийского моря. Соответственно рыбное хозяйство Прорвинского (Астраханского) ИТЛ было напрямую связано с рыбными ресурсами северной и северо-восточной акватории Каспийского моря.

Вышеописанные природно-климатические условия способствовали созданию благоприятной среды для обитания в северо-восточной части Каспийского моря таких пресноводных видов рыб, как вобла, сазан, судак, сельдь, лещ, пузанка, белуга, осетр, севрюга, шип, белорыбица, жерех, щука, сом, окунь, чехонь, бычки, килька и другие. Кроме того, в этой части Каспийского моря обитают тюлени и ракообразные, которые также представляли промысловую ценность [АУ МВД РФ по АО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 81]. Именно эти физико-географические условия оказали существенное влияние на территориально-организационную структуру и хозяйственную деятельность Прорвинского (Астраханского) ИТЛ.

Экономико-географические факторы хозяйственной организации. Наряду с физико-географическими условиями немаловажную роль в определении территориально-организационной структуры и развитии хозяйственной деятельности Прорвинского (Астраханского) ИТЛ играло влияние экономико-географических факторов.

Экономико-географическое положение Прорвинского (Астраханского) ИТЛ определяется его удаленностью от города Москвы и возможностью транспортного сообщения со столицей СССР. Расстояние от Астрахани до Москвы составляло 1 526 км, и связь между городами поддерживалась по железной дороге и авиацией [ГА РФ. Ф. Р9414. Оп. 1. Д. 2922. Л. 24].

В связи с прибрежным географическим положением лагерных пунктов (отделений) на берегах и в дельтах рек Волги, Урала и Каспийского моря важным и главным видом транспорта выступал водный транспорт. Так между Астраханью и Мумранским, Гурьевским и Бурунчукским лагерными пунктами (отделениями) сообщение осуществлялось водным транспортом. Только Астраханский лагерный пункт (2 отделение), который расположен в 12 км от города Астрахани, имел транспортное сообщение как по суше, так и по воде [ГА РФ. Ф. Р9414. Оп. 1. Д. 2922. Л. 23].

Использование водного транспорта выступало одним из факторов экономической целесообразности организации рыбопромыслового хозяйства на севере и северо-востоке Каспийского моря на основе формирования и обеспечения функционирования территориально-организационной структуры Прорвинского (Астраханского) ИТЛ.

Важную роль в развитии рыбопромыслового хозяйства Прорвинского (Астраханского) ИТЛ сыграло наличие уже сформированной части инфраструктуры в городах Астрахань и Гурьев, где размещались как судоремонтные и производственные заводы, так и управления ИТЛ. В архивных материалах указано, что «лагерь расположен в безлесной полосе, в силу чего при производстве, строительстве и судоремонте, а также и обеспечения рыбных промыслов тарными материалами зависит исключительно от завозного леса. При строительстве также широко используется и применяется в качестве строительных материалов саман, камышитовые щитки, вырабатываемые на месте, и есть возможность организации производства строительного кирпича» [ГА РФ. Ф. Р9414. Оп. 1. Д. 853. Л. 23].

Необходимо отметить, что инфраструктура Прорвинского лагера (1 отделение) на острове Прорва и Бурунчукского лагерного пункта (4 отделение) на полуострове Бузачи создавалась практически с нуля, что требовало значительных экономических затрат. При этом из-за недостаточности строительного сырья (в том числе древесины) строительство зданий и сооружений Прорвинского лагеря и Бурунчукского лагерного пункта осуществлялось в основном с использованием камыша и глины, а древесина, металл, стекло и другие материалы привозились по водному пути, что также выступало в качестве экономических затрат на рыбопромысловую организацию Прорвинского (Астраханского) ИТЛ.

Для обеспечения функционирования и осуществления хозяйственной деятельности Прорвинского (Астраханского) ИТЛ и его лагерных пунктов (отделений) привлекалось большое количество трудовых ресурсов. К примеру, численность Гурьевского лагерного пункта составляло до 2 000 человек, Мумринского лагерного пункта (3 отделение) — до 2 200 человек, Астраханского лагерного пункта (2 отделение) — до 1 100 человек» [ГА РФ. Ф. Р9414. Оп. 1. Д. 853. Л. 22].

Как и во всех ИТЛ СССР в Прорвинском (Астраханском) ИТЛ основной рабочей силой выступали заключенные и ссыльные, которые участвовали не только в ловле и обработке рыбы, строительстве, но и осуществляли научные исследования северной и северо-восточной части Каспийского моря [АУ МВД РФ по АО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 81].

Особенности хозяйственной деятельности. Прорвинский (Астраханский) ИТЛ был организован как специальный рыбопромысловый лагерь и имел отведенные ему районы лова рыбных ресурсов в северной и северо-восточной частях Каспийского моря [АУ МВД РФ по АО. Ф. 87. Оп. 1. Д. 81]. С этой целью при определении территориально-организационной структуры Прорвинского (Астраханского) ИТЛ учитывались вышерассмотренные географические факторы, которые способствовали эффективной организации рыбопромыслового хозяйства лагеря. В том числе с учетом влияния географических факторов осуществлялась успешная ловля рыбных ресурсов в северной и северо-восточной частях Каспийского моря, и ее промышленная обработка предопределила рыбопромысловую хозяйственную специализацию Прорвинского (Астраханского) ИТЛ.

Лагерь обладал значительным паромоторным и безмоторным флотом в количестве более 1 100 единиц (в том числе паромоторный флот состоял из 107 единиц) [ГА РФ. Ф. Р9414. Оп. 1. Д. 2922. Л. 22–23]. В целях обеспечения нормальной деятельности основного производства (ловля и обработка рыбы) Прорвинский (Астраханский) ИТЛ имел следующие подсобные производства:

1) механические мастерские, функционировавшие в 3 отделениях (Гурьевском, Мумринском и Астраханском), были предназначены для ремонта двигателей моторного флота. Наиболее мощной являлась мастерская Мумринского отделения (вновь выстроенная), имевшая 3 токарных по металлу станка. Мастерские остальных отделений были маломощными и позволяли производить мелкие работы по обработке деталей двигателей;

2) мастерские по изготовлению и ремонту орудий лова. Вся подготовка орудий лова осуществлялась собственными силами, однако детали для постройки неводов и производства сетей (куклы) лагерь получал от государственной промышленности. Работа производилась ручным способом;

3) судоремонтные площадки, которые имелись в каждом отделении, предназначены для осуществления ремонтных работ рыболовецкого флота и частного строительства мелких судов до 100 тонн;

4) бондарные мастерские, созданные с целью выработки и ремонта заливной и сухой тары для уборки выпускаемых рыботоваров, имелись в Астраханском и Гурьевском отделениях. Бондарка Гурьевского отделения имела частичную механизацию процессов обработки клепки (строгальные и фуговальные работы). Астраханская бондарка производила тары исключительно ручным способом. Месячная выработка тары (сухотарки) по Гурьеву составляло до 3 000 шт., по Астрахани — до 800 шт.;

5) литейные мастерские (Гурьев, Астрахань) с годовой максимальной мощностью до 100–120 тонн чугунного литья и 12 тонн медного — каждая. Медное литье производилось тигельным способом. Все литье было направлено в основном на изготовление запасных деталей для двигателей флота, стационарных, силовых и прочих установок лагеря [ГА РФ. Ф. Р9414. Оп. 1. Д. 2922. Л. 22–23].

Таким образом, морской флот имел хороший уровень развития, который обслуживался собственными производственными мощностями. При этом обращает на себя внимание то, что производственные мощности по обслуживанию флота находились в Гурьевском, Мумринском и Астраханском отделениях, тогда как Прорвинский лагерь и Бурунчукское лагерное отделение не имели таких мощностей, что скорее всего связано с их географической удаленностью и выполнением командировочных функций для лова рыбы в более отдаленных частях Каспийского моря.

Созданная территориально-организационная структура, большое количество судов в составе рыболовецкого флота, функционирование производственных мощностей и мастерских по ремонту, обслуживанию флота и производству рыболовных снастей и тар для хранения рыбы, широкое использование в качестве трудовых ресурсов заключенных и вольнонаемных работников способствовали эффективной организации рыбопромыслового хозяйства Прорвинского (Астраханского) ИТЛ в северной и северо-восточной частях Каспийского моря. Особенности территориальной организации рыбопромыслового хозяйства лагеря отражает «Схематическая рыбопромысловая карта Северного Каспия» 1938 г. [Схематическая рыбопромысловая карта 1938].

Также необходимо отметить тот факт, что кроме указанных подсобных производств, направленных на обслуживание лова рыбы и ее обработки, на территории Прорвинского (Астраханского) ИТЛ имелись сельскохозяйственные участки, выращивавшие овощные культуры, и животноводческие фермы как подсобные пункты хозяйства, покрывавшие частично потребность в овощах, молоке и мясе [ГА РФ. Ф. Р9414. Оп. 1. Д. 2922]. Второстепенная роль сельскохозяйственного производства в хозяйственной деятельности лагеря связана с неблагоприятными природно-климатическими условиями для развития растениеводства и животноводства. Кроме того, заключенные и вольнонаемные работники занимались гражданским строительством и осуществляли в основном строительство в пределах лагеря.

Источники

ГА РФ — Государственный архив Российской Федерации.

АУ МВД РФ по АО — Архив Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Астраханской области.

Есеп 2021 — «ГУЛАГ жүйесіндегі Прорва және Астрахань лагерлері: «тарих, естелік, тағылым (1932–1950 жж.)» ғылыми жобаның 2021 жылдық есебі (ағымдық есеп), грант № AP08856940 / ғылыми жетекшісі У. Т. Ахметова (= Годовой отчет научного проекта за 2021 год (промежуточный отчет) «Прорвинский и Астраханский лагеря в системе ГУЛАГа (1932–1950 гг.): история, память, уроки», грант № AP08856940 / научный руководитель У. Т. Ахметова). Атырау: 2021. 131 с. // Государственный историко-культурный музей-заповедник «Сарайшык», Республика Казахстан.

Литература